एक भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जिसके शोध की उड़ाई गई थी हंसी, बाद में माना दुनिया ने लोहा

डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला

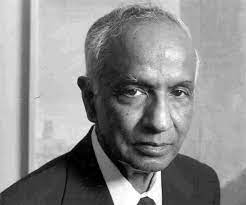

डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर उन भारतीयों में से हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में जन्मे चंद्रशेखर भारतीय-अमेरिकी खगोलशास्त्री थे। फिजिक्स पर की गई रिसर्च के लिए उन्हें विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1983 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा मद्रास में हुई। बचपन से ही पढ़ाई में तेज रहे चंद्रशेखर का 18 वर्ष की आयु में पहला रिसर्च पेपर इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था। मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री मिलने तक उनके कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके थे। बेहद कम उम्र में ही उनका एक रिसर्च पेपर प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में भी प्रकाशित हुआ था।1935 को लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में उन्होंने इसको लेकर अपना रिसर्च पेपर भी सब्मिट कर दिया था। इस रिसर्च के मुताबिक सफेद बौने तारे जिसको व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहा जाता है वो एक निश्चित द्रव्यमान यानी डेफिनेट मास हासिल करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकते है। यही वजह है कि वो अंत में ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। उनकी रिसर्च में कहा गया था कि जिन तारों का डेफिनेट मास आज सूर्य से 1.4 गुना अधिक होगा, वे तारे आखिर में सिकुड़ कर बहुत भारी हो जाएंगे। इस तरह से वो अपने अंत तक पहुंच जाते हैं। उनकी इस रिसर्च को पहले ऑक्सफोर्ड के सर आर्थर एडिंगटन ने खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं उनके इस रिसर्च पेपर पर चंद्रशेखर का मजाक तक बनाया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी रिसर्च की पुष्टी के लिए वे लगातार शोध करते रहे। उनके इस शोध को उस वक्त बल मिला जब 1983 में उनके सिद्धांत को मान्यता मिली। उनकी वर्षों पुरानी रिसर्च को सही पाया गया। 1983 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर विलियम फाऊलर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।बेहद कम वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पहचान एक खगोल भौतिकीविद के रूप में बना ली थी। उनकी खोजों से न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की धारणा कायम हुई जिसे समकालीन खगोल विज्ञान की रीढ़ प्रस्थापना माना जाता है। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर के सिद्धांत चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने पूर्णत गणितीय गणनाओं और समीकरणों के आधार पर `चंद्रशेखर सीमा’ का विवेचन किया था। उनके शोध के बाद सभी खगोल वैज्ञानिकों ने पाया कि सभी श्वेत वामन तारों का द्रव्यमान चंद्रशेखर द्वारा निर्धारित सीमा में ही सीमित रहता है। 1930 में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को शोध को जारी रखने के लिए अमेरिका का रुख किया था। वर्ष 1935 के आरंभ में ही उन्होंने ब्लैक होल के बनने पर भी अपने मत प्रकट किए थे, लेकिन कुछ खगोल वैज्ञानिक उनके मत स्वीकारने को तैयार नहीं थे।चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में तारों के वायुमंडल को समझने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और बताया कि एक आकाश गंगा में तारों में पदार्थ और गति का वितरण कैसे होता है। रोटेटिंग प्लूइड मास तथा आकाश के नीलेपन पर किया गया उनका शोध कार्य भी प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर करीब 20 वर्ष तक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के एडिटर भी रहे। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय तथा एशियाई वैज्ञानिक सुप्रसिद्ध सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के भतीजे थे।सन 1969 में जब उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें पुरस्कार देते हुए कहा था, यह बड़े दुख की बात है कि हम चंद्रशेखर को अपने देश में नहीं रख सके। पर मैं आज भी नहीं कह सकती कि यदि वे भारत में रहते तो इतना बड़ा काम कर पाते। चंद्रशेखर अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च करते रहे और अपना ज्ञान दूसरों में बांटते रहे। हालांकि वे अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी हुए और उन्हें पुरस्कार भी मिले पर भारत को उनकी मृत्यु के बाद बेहद अफसोस रहा क्योंकि जब हमारे देश में `जायंट मीटर वेव रेडियो टेलिस्कोप’ की स्थापना हुई, तब इस क्षेत्र में नवीनतम खोजें करने वाला वैज्ञानिक नहीं रहा था, जिसका उद्देश्य ही था भारत में भी अमेरिका जैसी संस्था `सेटी’ यानि पृथ्वीतर नक्षत्र लोक में बौद्धिक जीवों की खोज का गठन करना। उनकी आखिरी किताब न्यूटन की ”प्रिंसिपल फॉर द कॉमन रीडर” थी, जो कि उनके निधन से कुछ समय ही पब्लिश हुई थी।सुब्रमण्यम चन्द्रशेखर ने अपनी कई प्रमुख खोजों के माध्यम से वैज्ञानिक जगत को काफी संपन्न बनाया है और भारत को पूरी दुनिया में गौरान्वित किया। चन्द्रशेखर ने मुख्यतः विदेश में और वहीं काम किया। 1953 में वह अमरीकी नागरिक बन गये। तथापि भारत की बेहतरी की उन्हें गहरी चिन्ता थी। भारत में बहुत से विज्ञान संस्थानों और जवान वैज्ञानिकों के साथ उनका गहरा संबंध था। अपने बचपन में उन्हें रामानुजम के विज्ञान के प्रति सम्पूर्ण समपर्ण के उदाहरण से प्रेरणा मिली थी। रामानुजम में उसकी दिलचस्पी जीवन भर बनी रही। 1940 के उत्तरार्ध में मद्रास में ‘रामानुजम इंस्टीच्यूट ऑफ मैथिमैटिक्स’ स्थापित करने में सहायक की भूमिका अदा की और जब इंस्टीच्यूट को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इस मामले को नेहरू जी के सामने रखा। रामानुजम की विधवा जो ग़रीबी की हालत में रह रही थीं, उनके लिए पेंशन राशि में वृद्धि कराने की व्यवस्था की। ‘रिचर्ड आस्के’ द्वारा रामानुजम की अर्धप्रतिमाएं ढलवाने के लिए भी वह उत्तरदायी थे।विज्ञान की खोज में लगे रहने में चन्द्रशेखर के लिए क्या प्रेरणा थी ? उसके एक विद्यार्थी ‘यूवूज़ नूटकू’ ने कहा – ‘हर समय सीखते हुए ‘चन्द्र संस्थापन’ के बारे में तनिक भी चिन्ता नहीं करते थे। जो कुछ उन्होंने किया वह इसलिए किया क्योंकि वह उपजाऊ तरीके से जिज्ञासु थे। उन्होंने केवल एक कारण से ही यह किया – इससे उन्हें शांति और आन्तरिक शान्ति मिलती थी।’जो विज्ञान की खोज में लगे हैं या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए हम चन्द्रशेखर को उद्धृत करते हुए कह सकते हैं – ‘विज्ञान की खोज की तुलना कई बार पर्वतों ऊँचे लेकिन ज़्यादा ऊँचें नहीं, के आरोहण के साथ की गई है, लेकिन हममें से कौन आशा, या कल्पना ही, कर सकता है कि असीम तक फैली एवरेस्ट पर चढ़ाई करे और उसके शीर्ष पर पहुंचे जब कि आकाश नीला हो और हवा रूकी हुई हो और हवा की स्तब्धता में बर्फ़ के सफे़द चमकीलेपन में समस्त हिमालय घाटी का सर्वेक्षण करे। हममें से कोई अपने इर्द गिर्द विश्व और प्रकृति के तुलनात्मक दृष्टि के लिए आशा नहीं कर सकता। लेकिन नीचे घाटी में खड़े होना और कंचनजंगा के ऊपर सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने में कुछ भी बुराई या हीनता नहीं है।‘पूर्व राष्ट्रपति कलाम अपनी किताब ‘विंग्स ऑफ फायर’ में याद करते हैं कि किस तरह प्रो. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन के दौरान 1930 में ही ‘चंद्रशेखर लिमिट’ की खोज कर ली थी लेकिन नोबेल पुरस्कार हासिल कर मान्यता मिलने के लिए उन्हें 50 साल इंतज़ार करना पड़ा।उनकी महान खोजों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। खगोलशास्त्री सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।

लेखक वर्तमान में दून विश्वविद्यालय कार्यरतहैं।